청량산 |

경상북도 봉화군 재산면 남면리, 명호면 북곡리와 안동시 예안면 경계에 있는 산.

높이 870m로, 태백산맥의 줄기인 중앙산맥에 솟아 있다. 산 아래로 낙동강이 흐르고 산세가 수려하여 예로부터 소금강이라 불렸다. 1982년 8월 봉화군과 안동군 일대 48.76㎢가 도립공원으로 지정되어 경상북도의 대표적인 관광지가 되었다. 최고봉인 장인봉을 비롯하여 외장인봉·선학봉\·자란봉·자소봉\·탁필봉·연적봉\·연화봉·향로봉\·경일봉·금탑봉\·축융봉 등 12봉우리(육육봉)가 연꽃잎처럼 청량사를 둘러싸고 있으며, 봉우리마다 어풍대·밀성대\·풍형대·학소대\·금가대·원효대\·반야대·만월대\·자비대·청풍대\·송풍대·의상대 등의 대(臺)가 있다.

산속에는 신선이 내려와서 바둑을 두었다는 신선대, 선녀가 유희를 즐겼다는 선녀봉, 최치원이 마시고 정신이 맑아졌다는 총명수와 감로수 등의 약수가 있으며, 27개의 사찰과 암자 터가 있다.

원효대사가 창건한 유리보전(내청량사:경북유형문화재 47), 신라시대에 창건한 외청량사(응진전), 최치원의 유적지인 고운대와 독서당, 공민왕이 홍건적의 난을 피해 은신한 오마대(五馬臺)와 공민왕당(恭愍王堂), 공민왕이 쌓았다는 청량산성, 김생이 글씨를 공부하던 김생굴, 퇴계 이황이 수도하며 성리학을 집대성한 오산당(청량정사) 등 역사적 유적지도 많다.

산행은 청량산 휴게소 아래 입석에서 시작한다.노송이 우거진 등산로를 따라 오산당과 내청량사를 거쳐 주봉우리인 장인봉 정상에 오르면 낙동강과 청량산 줄기를 내려다볼 수 있다. 하산은 보살봉과 김생굴·외청량사를 지나 다시 입석으로 내려오는 길이 잘 알려진 코스이다. 이밖에 광석나루에서 시작해 내청량사를 지나 정상에 오른 뒤 외청량사를 지나 이름실로 내려오는 코스와, 남면리에서 시작해 외청량사와 김생굴·경일봉을 지나 정상에 오른 뒤 내청량사·오산당을 지나 광석나루터로 내려오는 코스가 있다.

찾아가려면 봉화나 안동시에서 시내버스를 탄다. 승용차로 가려면 영동고속도로와 중앙고속도로를 타고 제천시로 간 다음 소백산을 넘어 봉화군에 들어서 918번이나 919번 지방도를 타고 갈 수 있다.

청량산은 하도 경관이 수려해서 ‘입을 벌리고 들어갔다가 입을 다물고 나온다’는 말이 있는 산이다. 즉 수려한 경관에 놀라 입을 벌리고 들어갔다가 나올 적에는 청량산의 경관이 세상에 알려질 것이 두려워서 아예 입을 다물어 버린다고 해서 생긴 말이다.

그래서 퇴계 이황(退溪李滉)은,

「청량산 육육봉을 아는 이 나와 백구(白鷗)로다

백구가 훤사(喧辭)하랴마는 못 믿을 손 도화(桃花)로다

도화야 물 따라 가지 마라 어주자(魚舟子)가 알까 하노라」

라는 시를 지었다지 않는가.

그리고 우리나라 서원의 창시자 주세붕(周世鵬)은 청량산을 다녀가서 쓴 ‘유청량산록(遊淸凉山錄)’이라는 산행기에 ‘청량산은 단정하면서도 엄숙하고, 밝으면서도 깨끗하여, 비록 작기는 하지만 쉽게 가까이 할 수 없는 산이다’라고 했단다.

이러하기에 조선 후기 실학자인 이중환은 그의 택리지(擇里志)에서 청량산은 백두대간 밖의 4대 명산 중에 하나이고, 우리나라 12대 명산 속에 든다고 하였다.

그리고 그는 명산이란 산세가 수려해서 옛 사람의 발자취와 역사의 흔적이 곳곳에 흥건하게 스며 있거나 이름난 절간이 들어앉아 있든지, 골짜기의 천석(泉石)이 빼어나서 사람의 발길이 끊이지 않는 그런 산이라 하였다.

청량산은 이런 명산론에 정말 잘 어울리는 산으로 장대하지 않지만 오밀조밀 옹골차고 어디 한 곳 험 잡을 데가 없다. 그리하여 아침에 깨끗하게 몸단장을 마치고 뜨락에 나온 단아한 처녀와도 같은 그런 산이라 하겠다.

행정적으로는 경북 봉화군 명호면과 재산면, 그리고 안동시 예안면과 도산면에 걸쳐 있고, 봉화읍에서 동남쪽으로 29km, 안동시에서 동북쪽으로 37km 지점에 위치해 있으며, 1982년에 경상북도 도립공원이 되었다.

산줄기는 경북의 동북부 고산지대에서 좌장 역할을 하고 있는 일월산(1,218m)에 그 맥이 닿아 있고, 낙동정맥의 주류에서 벗어난 지맥에 속해 있다.

산자락엔 낙동강 상류인 명호강이 흐르고 있으며, 곳곳에 깎아지른 층암절벽과 수려한 암봉들이 어우러져 있는 전형적인 바위산으로 가까운 청송의 주왕산(720.6m), 전남 영암의 월출산(808.7m)과 더불어 우리나라 3대 기악(奇嶽)으로 꼽힌다.

그리고 청량산 암릉의 석질은 퇴적암의 일종인 역암(礰岩)으로서 주왕산이나 진안 마이산(685m)의 석질과 비슷하다. 역암이란 암릉에 자갈이 섞여 있는 그런 석질로 흡사 불량 레미콘처럼 생겼다.

전설에 의하면, 신라의 자장율사가 당나라에 유학하여 중국의 청량산에서 수도를 하다가 문수보살을 친견하고, 석가모니의 진신사리를 얻어 귀국하게 된 즉, 문수보살이 ‘너희 나라에도 청량산이 있느니라’ 라고 하였다는 것이다. 그 말을 듣고 귀국한 자장율사는 그 청량산을 찾다가 오대산(1,563.4m)을 청량산인 줄 잘못 알고, 거기에다가 적멸보궁을 지어 정골사리(佛頭骨片)를 모셨다고 한다.

그러고 난 후 봉화의 작은 산에 들렸다가 ‘아! 이 산이 청량산이거늘’ 하고 한탄을 했다고 하며, 그 이후 이 산이 청량산이란 이름을 얻게 되었다고 한다. 그리고 청량산 12봉(육육봉)들이 울룩불룩한 낙타 등처럼 생겨서 타자산(駝子山)이란 별칭을 가지고 있으며, 일명 수산(水山)이라고도 했다.

청량산은 최고봉인 장인봉(일명 의상봉)을 비롯하여 경일봉, 자소봉(일명 보살봉), 탁필봉(일명 문필봉), 금탑봉 등 12개의 암봉(육육봉)이 총립해 있고, 어풍대, 고운대 등 12 대(臺)가 있으며, 산자락엔 3개의 굴과 4개의 약수가 있다. 이러한 청량산의 모습을 간단히 줄여서 「六六峰, 12臺, 3屈, 4井」이라 표현한다.

왼편부터 하늘다리, 선학봉, 장인봉

그리고 한 때 청량산 속에 30여개의 절과 암자가 있었다고 하나 지금은 원효대사(혹은 의상대사로고도 함)가 창건했다는 청량사와 응진전(외청량사)만 남아 있다.

그런데 이 외에도 청량산엔 많은 역사적 사연과 이에 얽힌 흔적이 남아 있어서 산 전체가 문화유적이다시피 되어 있다. 즉 신라시대의 것으로는 원효대사와 의상대사가 수도했다는 원효대와 의상대가 있으며, 신라의 명필 김생(金生)이 서예를 공부했다는 김생 굴이 있는가 하면, 최치원(崔致遠)이 샘물을 마셔 정신이 더 맑아졌다는 총명수라는 샘이 있다.

그리고 고려시대에는 문인 이규보(李奎報)가 청량산을 자주 찾았다는 기록이 전하며, 공민왕이 홍건적의 난을 피해 몽진(蒙塵)을 와서 이곳에 쌓았다는 청량산성이 있는가 하면, 노국공주는 응진전에서 기도를 했다고 한다.

조선시대에 와서는 주세붕이 열두 봉우리의 이름을 지었고, 이 고장 출신인 퇴계 이황이 어려서 공부를 하였으며, 훗날 성리학을 집대성했다는 오산당(청량정사)이 있으니 산 하나에 이보다 더 많은 역사적 사연이 얽혀 있는 곳은 찾아보기가 힘들 것이다.

따라서 주세붕이 청량산을 찾은 후 쓴 산행기 이후 100여 편의 기행문이 씌어졌으며, 시는 1,000여 수가 지어졌다고 한다. 그리하여 퇴계 선생은 ‘청량산을 가보지 않고는 선비 노릇을 할 수 없다’라고 했다.

청량산 입구 명호강

청량산으로 가려면 경북 안동에서 접근하는 것이 가장 이해하기 쉽다. 즉 안동에서 35번 국도를 따라 도산서원 앞을 지나 37km 정도 북상하면 청량산 입구 청량교에 이른다.

그리고 서울 쪽에서 접근을 할 경우에는 중앙고속도로 풍기 나들목을 빠져 나와서 5번 국도로 영주 시내로 진입한 후 36번 국도를 따라 4km 정도 동진하여 탑평삼거리에서 918번 도로로 우회전하여 돼지고기 숯불구이로 유명한 봉성을 지나서 명호강을 만나면 35번 국도로 남하하여 청량산으로 가야 한다. 그러니까 봉화에서 29km 남하한 지점이다.

청량교 다리가 가설되기 전에는 나룻배로 건너다녀서 ‘광석나루터’라 하던 곳이다. 옛날 선인들은 이 나루를 건널 때 세속을 떠나 이속(離俗)의 청량한 지역으로 들어가는 것을 의미하였을 것이니 다리가 놓임으로써 편리해지긴 하였으나 세속의 잡사가 바로 청량산을 침투하여 오염시키고 있는 듯하여 안타깝다.

아무튼 청량교를 건너면 청량산도립공원 정문과 그 옆에 ‘淸凉山’이라 크게 새긴 도립공원 표지석이 반긴다. 그 표지석 뒤엔 퇴계의 시가 새겨져 있다. 그리고 정문을 지나 동쪽을 향해 1km 정도 올라가면 오른편에 청량폭포가 있고, 왼편에 식당 겸 민박집이 두어 채 있으며, 그 부근에 왼편 산자락을 향해 청량산으로 올라가는 가파르고 좁다란 시멘트포장길이 있다.

그 좁은 시멘트포장길은 두들마을이란 작은 마을을 지나 청량산 장인봉 쪽으로 올라가는 길이다. 장인봉을 먼저 오르려고 한다면 이쪽 길로 올라가야 하는데, 두들마을 쪽으로 올라가는 길이 가팔라서 그 고개를 두들재라 한다.

그리고 거기서 두들재 쪽으로 가지 않고 계속 큰 길을 따라 200~300m 올라가면 대형차 주차장이 있고, 이어서 400~500m 더 올라가면 오른편에 선학정이라는 4각 정자가 있는 곳에 이른다.

거기 왼편에는 청량사로 올라가는 차도 입구가 있으며, 산행안내판이 있고, 선학정 주변에는 소형주차장이 있다. 선학정 이정표엔 ‘매표소 1.9km, 청량폭포 0.9km, 입석 0.9km’라 적혀 있고, 흔히 선학정을 6각 정자니 심지어 8각 정자란 기록이 있으나 4각 정자이다.

선학정

청량사를 먼저 들리려고 한다면 이곳에서 올라가야 한다. 그러나 청량사 참배가 목적이라면 모를까 산행을 하면서 청량산의 진면목을 살펴보려고 한다면 이곳에서 오르지 말고, 거기서 다시 0.9km 정도 더 올라가서 길가 오른편에 입석(立石)이 있는 곳을 기점으로 올라가야 한다.

입석

입석 부근에도 화장실과 소형차 주자장이 있고, 길 왼편에 산행안내판이 있으며, 등산로 입구엔 나무계단이 설치되어 있다.

나무계단을 올라가서 완만한 산허리 길을 휘돌아 10여분 올라가면 갈림길이 나타난다. 거기 이정표에 ‘청량사 1.0km, 입석 0.3km, 응진전 0.6km, 하늘다리 2.5km’라 적혀 있다. 거기서 왼편 직진하는 길은 청량사로 바로 가는 길이고, 응진전에 들리려면 오른편 통나무계단 길로 해서 20여분 올라가야 한다.

응진전을 일명 외청량사라 하며, 신라 문무왕 3년(663년)에 원효대사가 청량사와 더불어 창건한 청량사의 암자이다. 금탑봉(620m)을 배경으로 절벽 중간에 마치 제비집처럼 지어져 있으며, 경관이 빼어나다.

축륭봉

아래로는 천 길 낭떠러지이고, 맞은편으로는 축륭봉(845.2m)이 손에 잡힐 듯 가까이 있다. 축륭봉은 청량산 12봉우리의 하나이긴 하지만 외따로 떨어져 있어서 찾는 사람이 거의 없다.

고려 말 1362년 홍건적(紅巾賊)의 2차 침입 때 이곳까지 몽진을 왔던 공민왕이 축륭봉에 청량산성을 쌓았고, 공민왕비인 노국공주는 시녀들과 더불어 손수 16나한을 깎아 응진전에 모시고 홍건적 퇴치와 국가안녕을 기원하였다고 한다. 이런 인연으로 축륭봉 아래 공민왕당엔 공민왕을 청량산 산신으로 모시고 있으며, 응진전엔 노국공주 상을 안치해 놓았다.

절벽 위에 얹힌 것이 동풍석

응진전 뒤 절벽에는 방금 떨어질 듯 위태위태하게 얹혀 있는 한 아름 크기의 바위가 있고, 일컬어 ‘동풍석(動風石;건들바위)’이라 한다. 옛날 어떤 스님이 지금의 응진전 자리에 절을 지으려 했으나 건들바위가 위험해서 망설이다가 하루는 힘이 장사인 그 스님이 위로 올라가서 건들바위를 밀어 떨어뜨렸다고 한다. 그리하여 다음날 공사를 시작하려고 가 봤더니 건들바위가 도로 그 자리에 올라가 있는 게 아닌가. 이에 하는 수 없이 포기 했다고 하는데, 이후 원효대사는 그 건들바위가 위험하지 않다는 것을 알고 외청량사(응진전)를 지었다고 한다.

그리고 응진전 앞에서 금탑봉 산허리를 휘돌아 서쪽으로 진출하여 4~5분 호젓한 산길을 걸어가면 절벽 아래에 수줍은 듯 숨어 있는 샘이 하나 있다. 최치원이 마시고 한층 총명해졌다고 하여 ‘총명수(聰明水)’라 일컫는 샘이다. 그러나 조금만 가물어도 물이 마르고, 불결해서 지금은 샘의 구실을 못하고 있다.

청량사 근경

이어서 1~2분이면 청량산의 빼어난 풍광을 가장 잘 볼 수 있다는 어풍대(御風臺)에 이른다. 청량사가 정면으로 내려다보이고, 깎아지른 절벽의 바위 봉우리들이 청량사를 둘러싸듯 도열해 있어 자연과 멋진 조화를 이룬 청량사의 아름다움을 만끽할 수 있다. 어떻게 보면 사찰이라기보다 잘 정돈된 공원 같다.

청량사 원경

청량사의 오른편엔 우 백호인 연화봉이 있고, 왼편엔 좌 청룡인 경일봉이 있으며, 뒤로는 북 현무인 연적봉, 탁필봉, 자소봉이 있는가 하면, 남쪽 주작 자리엔 금탑봉이 있으니, 이 봉우리들이 연꽃잎이라면 그 가운데 수술 자리에 청량사가 있어서 누가 보아도 거기가 길지 중의 길지임을 단번에 알아볼 수가 있다. 그래서 자장율사가 이곳을 두고 ‘아! 여기가 청량산이거늘’이라고 했다지 않는가.

이러하니 청량사에서 산사 음악회가 매년 개최되는 것일 것이다. 그리고 이 분지에서 산사 음악회가 개최된다는 것 자체를 상상만 하여도 하나의 황홀한 아름다움으로 가슴을 적셔 온다.

이어서 어풍대에서 동쪽으로 구부러지는 길로 3~4분 가면 갈림길이 나타난다. 거기서 왼편 길은 청량정사(오산당) 쪽으로 이어지고, 오른편 오르막길로 5~6분 올라가면 김생 굴로 가게 된다.

김생 굴

신라의 명필 김생(金生)이 여기에 초막을 짓고 서예에 정진하기 9년에 이를 즈음, 어느 정도 자신을 가지게 되어 하산을 하려고 채비를 하고 있던 날 밤, 한 여인이 나타나서 자기도 이 산에서 길쌈을 수련해 왔으니 불을 끄고 솜씨를 겨루어보자고 했단다. 그래서 겨루어본 결과, 여인이 짠 천은 한 올 흐트러짐이 없이 고르게 짜여 있었으나 김생의 글씨에는 삐뚤삐뚤한 곳이 있지 않은가. 이에 김생은 자신의 부족함을 깨닫고 1년 더 수련을 한 끝에 명필이 되었다는 일화가 전하고 있다.

김생 굴 앞에서 왼편으로 진출하면 바로 자소봉(840m) 쪽으로 올라가게 되고, 경일봉(750m)으로 올라가려면 오른편 왔던 길로 2~3분 되돌아가서 오르막을 올라가야 한다. 경일봉을 올라가는 오르막은 상당히 가파른 길이다. 그런 길을 김생 굴에서 30여분 숨차게 올라가면 경일봉 정상에 닿는다.

경일봉에서 자소봉으로 가는 능선 길은 가볍게 오르락내리락 편안하게 이어지지만 중간에 까다로운 곳이 두어군데 있고, 마지막 가파른 철계단을 올라가면 자소봉(보살봉) 턱 밑의 테라스에 설치된 전망대에 닿는다. 경일봉에서 50여분 걸린다. 자소봉 정상은 20여m 되는 바위 봉우리로 올라갈 수가 없다.

자소봉

자소봉 전망대는 시야가 시원히 열려 있어서 멀리 북동쪽으로는 거대한 낙동정맥(태백산맥) 줄기가 한눈에 들어오고, 동쪽으로는 이 산의 모산(母山)인 일월산(日月山;1,219m)과 그 정상의 통신시설이 선명하게 다가온다. 그리고 남동쪽으로 주왕산이 희미하게 보이고, 눈길을 서북쪽으로 돌리면 소백산 연봉이 아련하다.

멀리 보이는 일월산

자소봉에서 다시 안부로 내려가서 서북쪽으로 0.5km, 10분 정도 나아가면 붓처럼 뾰족한 봉우리인 탁필봉(820m)을 지난다. 채성우(蔡成禹)가 편찬한 명산론에 ‘뾰족하고 빼어난 것이 필(尖秀者爲筆)’이라 했듯이 봉우리가 뾰족해서 탁필봉(혹은 문필봉)이라 이름 붙였다고 한다.

그리고 연적봉(850m)을 지나 탁필봉에서 10여분 전진하여 잘록한 안부에 내려서면 거기가 연적고개이다. 거기 이정표에 ‘장인봉 1.5km 1시간 30분, 자소봉 0.6km 20분’이라 적혀 있다. 그런데 이곳의 이정표는 하늘다리가 놓이기 이전의 것이어서 ‘1시간 30분’이라 하지만 지금은 하늘다리를 건너면 장인봉까지 50분이면 닿는다.

탁필봉

연적고개에서 다시 10여분 진행한 안부가 자란봉(796m)으로 올라가기 시작하는 뒷실고개 삼거리이다. 시골 된장 냄새가 물씬 풍기는 이름의 뒷실고개 이정표엔 ‘하늘다리 0.5km’라 적혀 있고, 남쪽으로 이어진 등산로를 따라 내려가면 0.8km, 20분이면 청량사에 닿는다. 따라서 장인봉에 갔다가 청량사로 가려면 도로 이 자리로 와서 청량사 쪽으로 내려가야 한다.

그런데 뒷실고개에서 청량산 정상인 장인봉(의상봉)까지 가는 1.2km 구간이 과거엔 상당히 힘든 코스였다. 특히 자란봉에서 선학봉(821m)으로 가는 구간이 난코스였다. 그래서 노약자는 자란봉에서 선학봉이나 장인봉 쪽으로 가지 않고 뒷실고개에서 바로 청량사로 하산을 했었다.

그러나 지금은 자란봉과 선학봉 사이에 구름다리가 놓여 산행하기가 수월해졌다. ‘하늘다리’라고 이름 붙인 자라봉과 선학봉 사이 현수교는 2008년 5월에 준공되었으며, 국내에서 가장 높은 해발 800m에 위치해 있고, 길이 역시 최장으로 90m이며, 폭 1.2m, 지상 70m에 가설되어 있다.

하늘다리를 건너 선학봉을 오른 다음 안부로 살짝 내려갔다가 가파른 철계단을 올라가면 청량산 최고봉인 장인봉에 이른다. 하늘다리에서 25분 정도 걸리고, 산행기점인 입석에서 3시간 30분 정도 걸린다.

장인봉 정상에는 정상 표지석과 글씨가 뭉개진 삼각점이 있으며, 작은 돌무더기가 있다. 정상 표지석 전면엔 김생의 글씨에서 집자를 해서 ‘丈人峰’이라 새겨져 있고, 뒤에는 주세붕의 ‘登淸凉頂’이란 시가 새겨져 있다.

「청량산 꼭대기에 올라 두 손으로 하늘을 떠받치니

햇빛은 머리 위에 비추고 별빛은 귓전에 흐르네

아래로 구름바다를 굽어보니 감회가 끝이 없구나

다시 황학을 타고 신선세계로 가고 싶네」

장인봉 정상은 다른 바위 봉우리답지 않게 수목이 울창한 부드러운 흙으로 이루어진 평범한 육산 봉우리처럼 생겼다. 장인봉은 수림에 가려서 전망은 없으나 거기서 서쪽으로 2~3분 내려간 전망대에 서면 시야가 활짝 열린다.

서북쪽으로는 소백산 줄기가 하늘금을 긋고 있으며, 특히 겨울철 소백산은 그 정상 부위가 진한 백색이어서 강한 인상을 주고, 아래로는 명호강이 굽이굽이 허리를 비틀며 흘러가고 있다.

장인봉에서 하산을 하려면 일단 선학봉 아래 안부로 되돌아 내려가야 한다. 거기서 두들마을을 거쳐 청량폭포 쪽으로 하산할 수 있다. 그러나 청량사에 들리려면 하늘다리를 건너 뒷실고개로 되돌아가서 연화봉 아래쪽으로 이어지는 계곡 길로 내려가야 한다. 길이 가팔라서 조심스러우나 뒷실고개에서 20분이면 청량사로 내려갈 수 있다.

청량사(내청량사)에 이르러 그 뜰 앞에 서면 주변의 경관이 하도 수려해서 산행의 피로를 말끔히 씻어준다. 시야에 들어오는 봉우리들이 저마다 특이한 모습의 아름다움을 품고 있다.

특히 건너편 금탑봉의 절벽을 바라보고 있으면 그 수려한 모습에 입을 다물 수가 없다. 벼랑이 마치 돌탑처럼 층층으로 이루어져 있어서 가을 단풍이라도 들면 정말 금탑을 방불케 할 것 같다. 그리고 청량사 앞뜰에서 금탑봉 옆으로 지는 해를 바라보는 것이 또 하나의 절경이라고 한다.

금탑봉

이런 길지 중의 길지를 고를 수 있었다는 것은 풍수지리설이 신라 말 도선국사에 의해 비로소 도입되었다는 사실에 의문을 품게 한다. 이미 신라 중기에 원효대사가 청량사를 처음 지을 때 이런 명당을 골랐다는 것은 그 때 벌써 지리풍수에 대한 안목이 정립되어 있었다는 것을 말해 주기 때문이다.

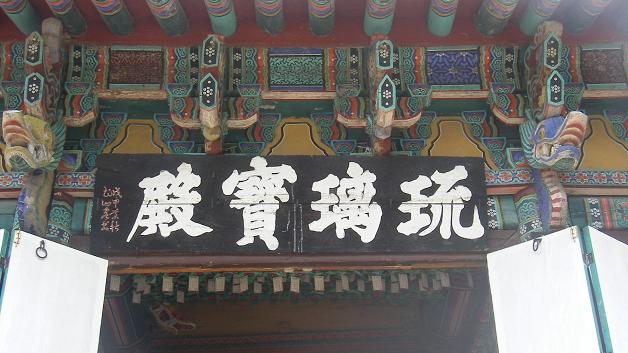

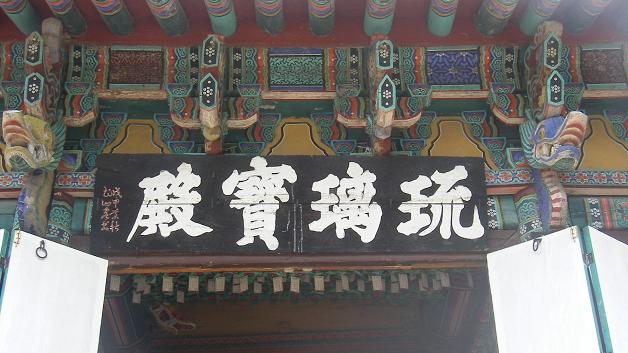

그건 그렇고 청량사에는 진귀한 보물 2점이 있다. 하나는 ‘琉璃寶殿’이라는 공민왕 친필의 현판이고, 다른 하나는 유리보전 안에 모셔져 있는 약사여래 지불(紙佛)이다. 유리보전이란 동방유리광세계를 다스리는 약사여래를 모신 전각이란 말로서 청량사의 정전이고, 그 안을 들여다보면 양 옆으로 지장보살과 문수보살이 협시해 있는 가운데 금칠을 한 약사여래상이 지불이다. 지불이란 종이를 짓이겨 만든 부처상을 말하며, 국내 유일의 것이다.

삼각우총 소나무와 5층 석탑

그리고 유리보전 앞에는 ‘삼각우총(三角牛塚)’이라는 세 개의 굵은 가지가 뻗어 있는 소나무와 하얀 5층 석탑 있다.

그 소나무에는 다음과 같은 전설이 전하여 온다. 즉 옛날 청량산 부근 명호면 북곡리 마을의 남민(南敏)이라는 농사꾼의 집에 뿔이 셋 달린 소가 태어났다고 한다.

그런데 이 송아지가 쑥쑥 자라 낙타만한 큰 소로 자랐으나 성질이 사납고 힘이 세어 부릴 수가 없었다. 이 소문을 듣고 당시 청량사 건립을 주관하던 스님이 소 주인을 찾아가서 그 소를 시주하라고 했단다. 그러자 농사꾼은 부릴 수도 없는 소니까 선뜻 내어주었다.

그리고 그 소를 절 짓는 일에 투입하자 순순히 말을 잘 듣고, 열심히 일을 하여 목재와 돌을 실어 날랐다. 워낙 힘이 센 소라서 몇 년 걸려야 지을 집을 몇 달 만에 끝낼 수 있었다.

그러나 공사가 끝나자마자 그 동안의 심한 작업에 지쳤던지 소가 갑자기 쓰러져 죽었다. 이에 죽은 소를 절 앞에 묻어주었더니 그 무덤에서 소나무 한 그루가 자라면서 가지가 셋으로 뻗어났다는 것이다. 그래서 사람들은 이 소나무를 죽은 소의 넋이라 생각하여 삼각우총이라 한다.

그리고 난간 끝에 반듯하게 서 있는 5층 석탑은 주변과의 조화로운 구도가 아주 환상적이어서 마치 공중에 떠 있는 것 같다. 그런 탑을 향해 온몸을 던져 불공을 드리는 사람들의 모습이 참으로 정겹다. 젊은 시절 그런 모습을 보면 괜히 비웃고 싶었던 것이 이제 그렇지 않은 것을 보면 나이 들수록 빌어야 할 일이 많아지는가 보다.

청량정사

청량사를 둘러보고 절 왼편 길로 내려가면 퇴계 선생이 학문을 연마했다는 오산당(吾山堂)에 이르고, 거기 현판엔 ‘淸凉精舍’라 쓰여 있다. 퇴계 선생과 청량산의 인연이 깊어 청량산을 퇴계 학문의 성지라 일컫기도 한다.

퇴계가 출생한 곳도 도산면 온혜리로서 청량산과 30리 거리로 가까웠고, 집안 어른들도 청량산과 인연이 깊었다. 즉 퇴계의 숙부인 이우(李堣)는 학문이 깊고 시문에 뛰어났으며 안동부사와 경상도관찰사를 역임한 분이었다. 이 이우 역시 어렸을 때 청량산에 들어가서 10년간 공부를 했다고 한다.

그런데 퇴계 이황 역시 어려서 바로 그 숙부에게 학문을 배우기 시작하였고, 이우는 퇴계를 비롯한 집안의 자제들을 청량산에 들어가서 글을 읽으라고 명했다고 한다. 그러니 퇴계는 어려서부터 청량산에 들어가서 공부를 했고, 이것이 인연이 되어 성인이 되어서도 자주 청량산에 들려 성리학을 집대성하고 제자들을 가르치기도 하였다.

그리고 50대 중반에는 청량산에 한 달 가까이 머물면서 도산 12곡(陶山十二曲)을 짓기도 하여, 이 무렵엔 자기 호를 스스로 ‘淸凉山人’이라 하였다. 그만큼 그는 청량산에 깊이 매료되어 있어서 만년에 이르러서도 며칠씩 청량산에 와서 머물렀다고 하며, 청량산에 관한 여러 편의 시가를 남겼다. 퇴계 선생이 남긴 시 중에는,

사람들이 말하기를 독서는 산을 유람하는 것과 같다고 하는데,

이제 보니 산을 유람하는 것이 독서와 비슷하구나

(讀書人說遊山似 今見遊山似讀書)

라고 하셨으니 청량산을 오르내리면서 산행의 의미를 터득하셨던 것 같다. 그랬으므로 퇴계가 도산서당을 지을 때 최후까지 청량산과 지금의 도산서원 자리를 놓고 어디에 지을까 고민을 했다고 한다.

이처럼 퇴계와 청량산의 깊은 인연을 생각해서 퇴계의 후학들이 퇴계가 공부하던 초막 자리에 오산당(지금의 청량정사)을 지어놓고, 마치 성지 순례를 하듯 청량산을 오르내리며 퇴계를 기리고 학문에 정진했다고 한다.

그리고 청량정사 옆엔 일월산방(日月山房)이라는 특이한 ‘산꾼의 집’이 있다. 지나가는 나그네에게 무료로 차를 대접하는 곳으로 ‘대한민국 달마화 명장 제1호의 집’이라는 현판도 걸려 있다.

일월산방 앞에서 길이 갈라져서 위쪽 길은 김생굴과 자소봉으로 올라가는 길이고, 아래 길은 산허리를 휘돌아 하산하는 길로서 이 길로 20여분 내려가면 입석에 닿는다.

연화봉

청량산을 내려오면서 입을 다문다고 했지만 생각까지 다물 수는 없는 것이 아니겠는가. 청량산은 유불선이 함께 하는 곳이며 탈속의 기운이 감돌아 그야말로 문자향(文字香)과 서권기(書卷氣)가 모두 서려 있는 산이라 할 수 있겠다. 그래서 청량산 산행은 감회가 깊고, 오랫동안 가슴에 남을 것 같다.

산행거리 약 9.1km, 산행시간 5시간 정도 걸리는 산행을 마친 후 청량산을 뒤로 하고 청량교를 건너 12km 정도 35번 국도를 따라 남하하면 퇴계의 출생지인 온혜리에 도산온천이 있다. 비록 시설이 열악하지만 그 부근이 퇴계의 출생지이고, 나름대로 땀을 흘린 몸을 쉬게 할 수 있어서 하루의 산행을 마감하기에 최적의 장소가 될 것이다.

|